经验谈 | 以游戏化思维和系统性设计为核心探索社会问题!跨学科申交互斩获RCA、米理、金匠等offer!

学生案例 / 交互设计 / 2025-04-29 17:18:27

学生案例 / 交互设计 / 2025-04-29 17:18:27

选择出国是因为我希望在更广阔的国际环境中拓展视野,接触不同的设计理念和实践方法。相比国内,国外的设计教育更加注重跨学科合作和实践创新,这与我的设计理念非常契合。

另外,我希望在更开放的环境中探索服务设计、产品设计与UI/UX的结合,学习如何从系统性和用户体验的角度解决复杂问题。同时,海外学习还能让我接触到来自不同文化背景的同学和导师,通过多元的交流激发新的思考方式,为未来的设计实践带来更多可能性。

最终选择米兰理工的DID(Digital and Interaction Design)专业,是因为我希望在设计领域深入探索数字交互和用户体验的结合。DID不仅涵盖服务设计和产品设计,还强调数字技术与设计思维的融合,能够帮助我更系统地理解如何创造以用户为中心的创新体验。

虽然我之前对编程不太熟悉,但DID提供了跨学科的学习环境,我可以在这里接触新的技术工具,同时运用已有的设计思维去解决复杂问题。

作品集以游戏化思维和系统性设计为核心,结合服务设计、交互设计和数字技术,探索如何通过创新方式提升用户体验并解决社会问题。我希望作品不仅仅是功能性的解决方案,更能引发用户的情感共鸣,让他们在互动过程中获得沉浸式体验。游戏化的元素贯穿多个项目,通过任务挑战、奖励机制和视觉化呈现,提高用户的参与度和体验的趣味性。

在整体风格上,我融合了 Bauhaus 的理性设计原则,同时注重直觉式交互,使信息结构清晰,视觉表达简洁有力。此外,我的作品集强调叙事性,每个项目不仅展现设计过程,更讲述设计背后的逻辑与影响,让观者能够理解设计如何在真实环境中发挥作用。

我希望通过这样的设计方法,打破传统界限,将游戏化、交互体验和社会创新结合,创造更有意义的设计方案,为不同用户群体提供独特且高效的体验

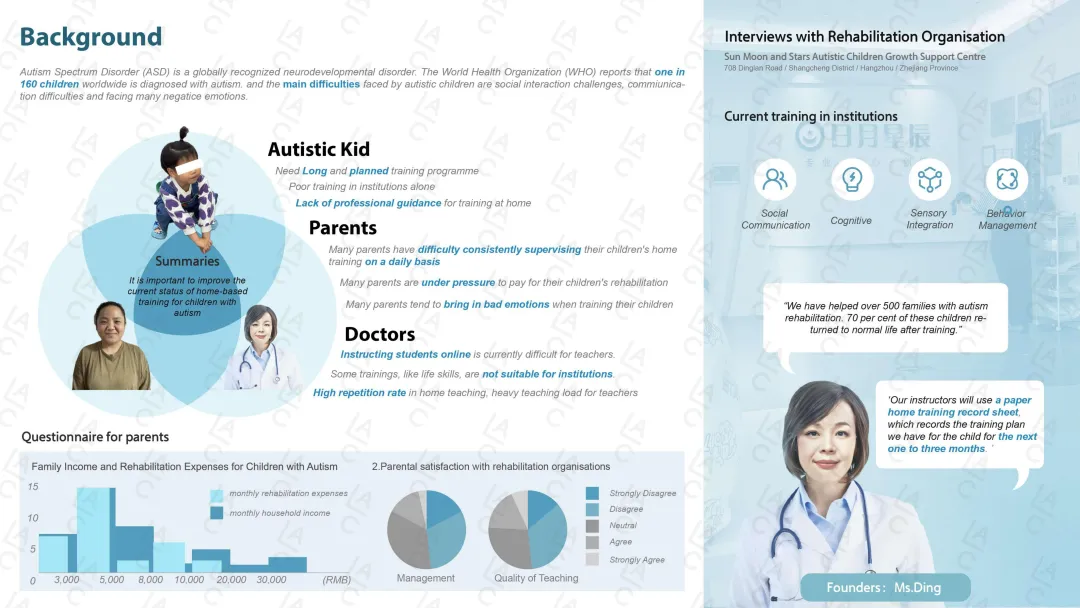

项目介绍 1:Daily Donut – 自闭症儿童家庭康复训练系统

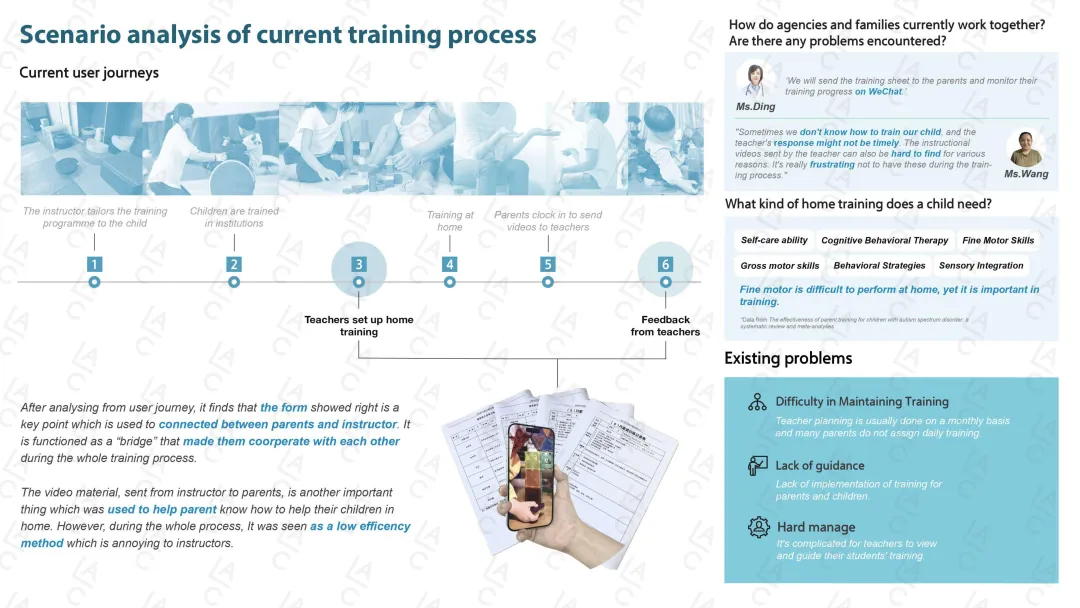

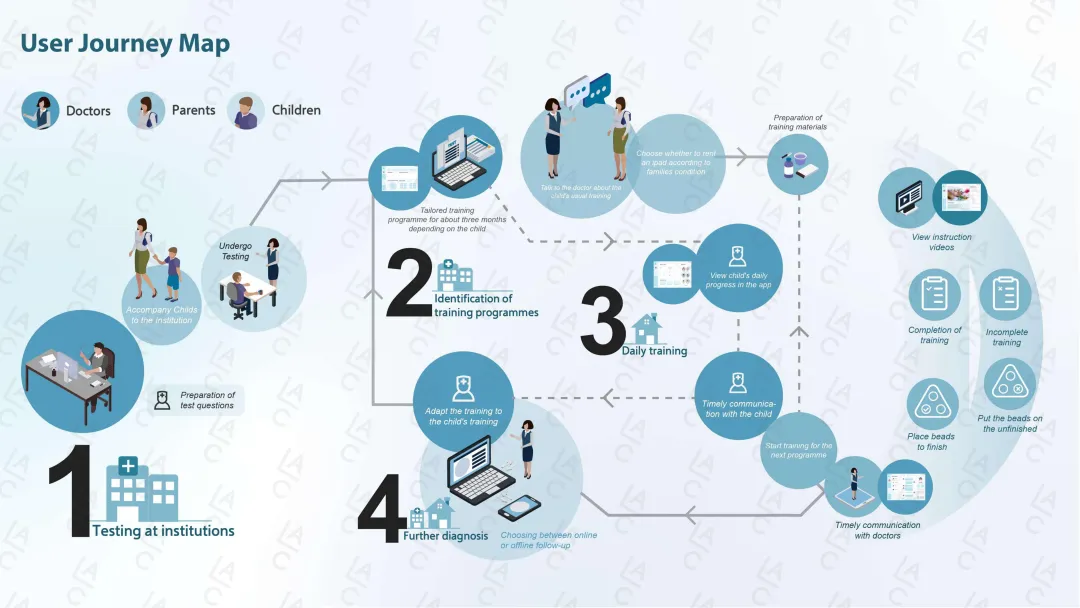

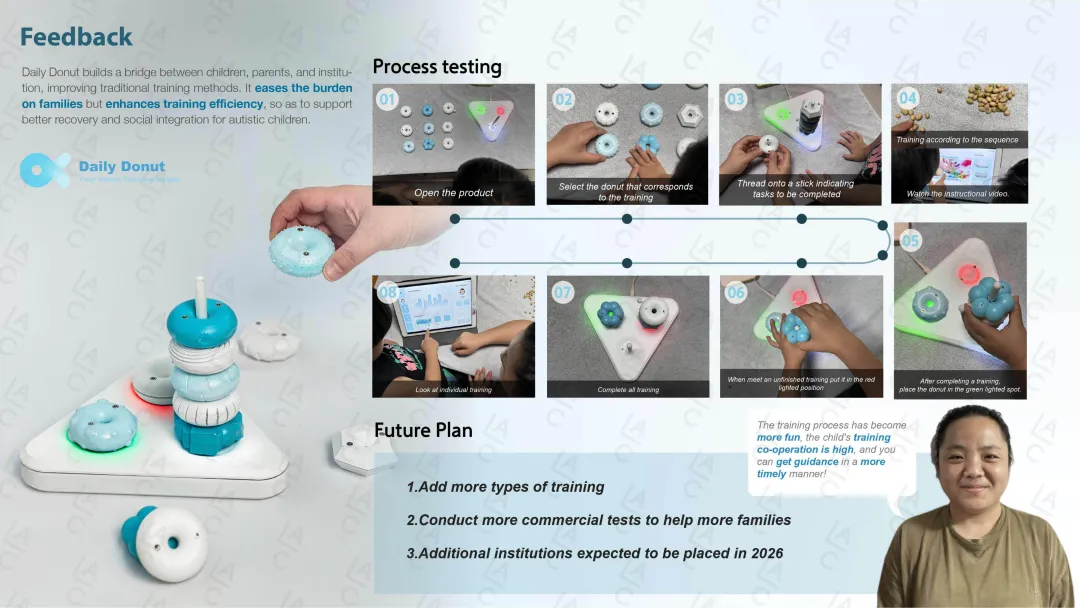

Daily Donut 是一个为自闭症儿童设计的家庭康复训练系统,旨在通过游戏化的方式提高训练的趣味性,该系统采用甜甜圈形状的打卡设计,每个甜甜圈代表一种不同的训练活动,使训练计划可视化。颜色、材质和质感的运用增强了儿童对训练内容的理解。内部结构采用磁感应技术,家长可以通过线上应用了解并协调孩子的训练计划,而康复机构则可以通过子服务系统更高效地管理训练过程。

在调研阶段,我深入杭州的自闭症儿童康复机构,观察他们的日常训练方式,并与家长、康复师交流,了解他们的实际需求。研究发现,许多家长在家庭训练中缺乏清晰的指导,而孩子由于缺乏激励机制,训练的持续性较低。因此,我设计了一套视觉化的训练系统:

甜甜圈打卡:每种康复训练对应一个不同形状的甜甜圈,家长和孩子可以通过完成训练获得相应的卡片,形成完整的训练闭环。

训练计划管理 App:家长可以根据孩子的进度调整训练内容,同时获得专家的在线支持。

奖励系统:通过游戏化机制增强孩子的参与度,提高训练的积极性。

在测试阶段,我邀请了几个自闭症家庭参与试用,结果显示,该系统显著提高了孩子对训练的兴趣,并在家长端提供了更直观的管理方式。这个项目让我深刻认识到,设计不仅仅是解决表面的美学问题,更需要深入社会现实,为真正有需求的人群提供有效的解决方案。

具体来说,我会在完成学校作业的同时,思考如何将其中的研究成果延展到作品集中。例如,在调研阶段,我会尽可能多地收集有价值的信息,为未来的作品集项目做准备;而在设计阶段,我会针对不同学科的要求调整呈现方式,使其既符合学术要求,又能在作品集中展现我的个人特色和设计思维。这样既能高效利用时间,也能确保作品集项目的完整性和独立性。

Q:准备过程中遇到的最大困难是什么?是如何解决的?

在准备过程中,我遇到的最大困难是最初并不确定自己想要深入研究哪个学科方向。我对多个领域都感兴趣,很难找到既符合个人优势又具有发展潜力的方向。

幸运的是,我的老师在带我做项目时给予了很多耐心的指导。他通过与我深入探讨兴趣点、分析我的项目特点,并结合我的长处,帮助我逐步厘清思路,找到最适合自己的方向。在这个过程中,我也不断尝试不同的研究方法和设计思路,最终确立了自己的学术方向,并围绕它展开作品集的深化。这个过程不仅让我明确了自己的目标,也让我学会了如何在不确定性中找到突破口。

Q:准备留学的这段时间有什么印象深刻的事情吗?

准备留学的这段时间,印象最深刻的事情是晚上两三点时,我给老师发消息请教问题,有时居然能秒回。虽然这个时间点对我来说已经很晚了,但老师总是耐心地回复我,给予我及时的指导和建议。这样的经历让我深刻感受到导师的关怀与支持,也让我更加坚定了自己的选择。老师的回应不仅解决了我的疑惑,也让我体会到学术领域的互动与热情,这段经历让我对未来的学习充满信心。

先源自于我和妈妈亲自走访了杭州几乎所有的机构。在这个过程中,我们逐渐发现,大型机构的教学方式往往较为程式化,缺乏个性化的关注。虽然它们的规模很大、资源很丰富,但那种“一刀切”的模式并不适合我。听学长学姐的建议后,我意识到这样的环境可能让我无法发挥自己的优势,反而会被固定的模板束缚住。

相比之下,LAC 给我留下了非常深刻的印象。这里的氛围很轻松,老师们很关注每个学生的个人成长,教学方式也更灵活,更注重学生的自主性和探索精神。我觉得自己能得到更多的关注与指导,能够在与老师和同学们的互动中不断进步。每个项目的学习也非常符合我的兴趣,能够激发我主动思考和解决问题的动力。

我非常感激带课老师们的专业性与耐心。他们不仅在知识上给予我们深入的指导,更在实际项目中关注到每个学生的成长。老师们不仅注重学术内容的传授,还鼓励我们进行跨学科的思考,帮助我们发掘更深层次的设计灵感。在课堂上,老师们的互动式教学让我受益匪浅,常常能激发我对项目的全新思考和创意。而且,他们非常关心每位学生的进度,愿意花时间为我们解答疑惑,这让我感到非常温暖。

在大学的学习过程中,不要急于确定自己未来的方向。可以多尝试不同领域的知识和技能,发现自己真正感兴趣的东西。像我在选择学科方向时,也经历了很多探索,最终找到适合自己的专业。因此,不要害怕犯错,给自己时间去发现最适合自己的路径。学业压力和项目任务会很重,但不要忽视自我管理的重要性。合理安排时间,多看看书。