LAC书屋 | 《北京跑酷》:当我们居家的时候,我们读些什么

LAC书屋 / 建筑设计 / 2023-02-16 16:02:48

LAC书屋 / 建筑设计 / 2023-02-16 16:02:48

|栏目介绍|

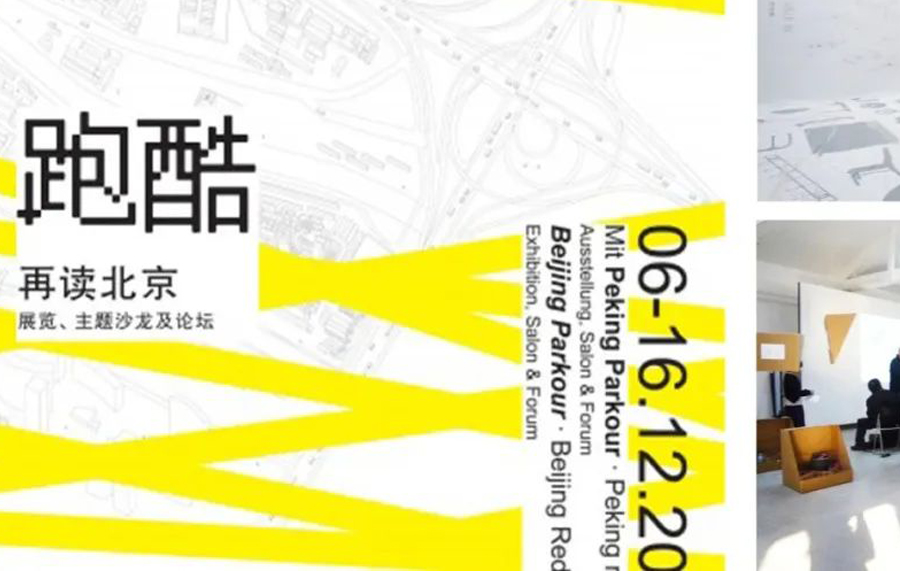

《北京跑酷——18个区域路上观察》

“18个区域路上观察”节选阅读

LAC书屋 / 建筑设计 / 2023-02-16 16:02:48

LAC书屋 / 建筑设计 / 2023-02-16 16:02:48

|栏目介绍|

《北京跑酷——18个区域路上观察》

“18个区域路上观察”节选阅读